Bedeutung des Namen «Schmid»

Berufsname zu mhd. smit ‘Metallarbeiter, Schmied’, in der Schreibform <Schmid> dritthäufigster Familienname in der Schweiz. Das Schmiedehandwerk gehörte seit der Eisenzeit und bis weit in die Neuzeit hinein zu einem der angesehensten Berufe, wobei sich früh Spezialisierungen (etwa Goldschmied, Werkzeugschmied) und Unterberufsgruppen entwickelten. Vielfach war der Schmied jedoch auch Allrounder und gleichzeitig Hufschmied, Waffenschmied, Messerschmied usw. Neben Varianten im Deutschen wie Schmidli oder Schmidheini hat der Berufsstand auch in anderen Sprachen und Ländern tief nachwirkende Spuren im Familiennamenschatz hinterlassen, vgl. z.B. frz. Favre und ital. Ferrari.

Quelle: Schmid: Bedeutung, Herkunft, Verbreitung – familiennamen.ch 10.07.2024

Die Geschichte der Schmid's

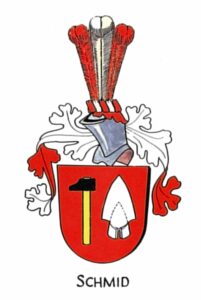

- Die Schmid von Leuggern und Full – Reuenthal sind stammverwandt; sie führen daher das gleiche Wappen, dessen Blasonierung

lautet:

In Rot ein schwarzer Hammer mit gelbem Stiel, beseitet von einer aufrechten weissen Pflugschar. - Helmzier:

(Variante zur Helmzier der Schmid von Leuggern) auf rot / weissem, Wulst drei Straussenfedem in den Farben rot / weiss / rot.

Helmdecken: rot und weiss.

(Auszug aus „Die Bürgergeschlechter von Full – Reuenthal“ von Hermann J. Welti)

Den Lehenhof der Kommende Leuggern in Full besassen um das Jahr 1600 je zur Hälfte Hans Haus und sein Nachbar Ulrich Weibel. Dieser starb im Jahre 1612 an einer Schlagwunde. Er hatte die Witwe des Hans Otter geheiratet und deren Kinder übernommen; ein eigener Sohn, namens Hans, kam dazu, der dann den Hof übernahm. Er war um 1585 geboren und starb 1653. Der Hof vererbte sich auf dessen Enkel Jakob Weibel (†1653), der den Hof ein halbes Jahr vor seinem Tod von seinem Bruder Hans um 1200 Gulden erworben hatte. Jakob war verheiratet mit Anna Frey von Eien, die nun als Witwe 1667 sich mit Hans Ludwig Keller von Leuggern verehelichte. Sie starb aber 1672, und der Witwer vermählte sich mit Margaretha Kramer von Etzwil. 1677 starb ihr Mann. Margaretha wurde die Frau des Georg Schmid von Leuggern, mit welchem sie in Leuggern am 24.10.1677 getraut wurde. So kam der halbe Lehenhof fast innerhalb eines Jahrzehnts von den Weibel über die Keller auf die Schmid.

Georg Schmid (* 1651) war ein Sohn des Gerichtsvogtes Martin Schmid „ab dem Hof“ zu Leuggern. In seiner Heiratsabrede musste er sich verpflichten, den Hof zu übernehmen und 200 Gulden ohne Zins in die Haushaltung zu geben. Bei Verehelichung der Kinder der Mutter, Anna Frey solle er jedem 175 Gulden herausgeben, und bei der Heirat der ältesten Tochter Anna Weibel solle er diese aussteuern. Alle Kinder aus den drei Ehen sollten bei seinem Tode gleich gehalten werden.

Die Schulden auf dem Hofe betrugen bei der Übernahme durch Georg Schmid 3’064 Gulden. Dieser halbe Hof war auf 4’800 Gulden geschätzt und in der nämlichen Grösse und mit gleichem Bodenzins belastet wie derjenige, den Hans Haus besass. Auch das Fischenzrecht stand beiden Höfen zu. Schmid hatte dazu auch einen zweiten Hof von Hans Weibel übernommen, der auf 4’500 Gulden geschätzt war und aus drei Tauen und ½ Vierling Mattland, 30 Jucharten, 3 ½ Vierling und drei Sottlen (¾ Vierling?) Ackerland und einer Juchart 3 ½ Vierling Wald bestand.

Georg Schmid wurde 1697 Richter des Dorfgerichts in Leibstadt, später Mitglied des Kommende – Gerichts zu Leuggern, genannt 1701 und 1702.

Nach dem Tode der Margaretha Kramer heiratete er 1697 die Witwe Anna Vögelin von Mettau. Aus erster Ehe hatte er acht Kinder, worunter vier Söhne, wovon drei mit Nachkommen. Von seiner zweiten Frau erhielt er noch einen Sohn, namens Anton, den die Brüder 1713 mit 150 Gulden auskauften, und den die Mutter bei ihrer Wiederverheiratung offenbar nach Oberalpfen mitnahm. Georg Schmid scheint zwischen 1703 und 1707 gestorben zu sein; sein Sterbedatum wurde nicht eingetragen.

Mit seinen Söhnen teilte sich das Geschlecht, das nun in Full verbürgert war, nachdem Georg sein Einzugsgeld erlegt hatte, namentlich in zwei Stämme, die von Adam (1680 – 1743) und Johann Jodocus „Jost“ (1683 – 1748) ausgingen, denn die Nachkommen ihres Bruders Johann Jakob (1689 – 1752) kamen nicht über die Enkel hinaus. Die drei Söhne bebauten die Höfe noch 1714 gemeinsam.

1. Stamm: Adam Schmid hatte unter seinen zehn Kindern die Söhne Michael (* ca. 1706 / 09), Adam (* 1717) und Leonz. Michael schreibt 1743 eigenhändig. Er war verheiratet mit Anna Keller von Reuenthal. Mit ihrem Bruder Leonz zusammen kauften sie 1743 ihre zwei Schwestern vom elterlichen Erbe aus und gaben jeder 300 Gulden. Ihrem Bruder Leonz überliessen sie 1748 einen Drittel des Hauses als Erbanteil zu einem „Taunergüetli“, während sie die Hofgüter übernahmen, Ihre Nachkommen, „Tönis“ oder „Tonelis“ genannt, starben nach vier Generationen mit Lorenz Schmid (†1945) aus. Nur die Linie des Lehrers Johann Schmid (1844 – 1897), der im 19. Jahrhundert wegzog, besteht noch.

2. Stamm: Jost Schmid, der Begründer des zahlreichem Stammes, und seine Frau Anna Binkert hatten drei Söhne, Matthias, Adam und Joseph Leonz. Von ihnen gingen drei Äste aus, die bis in die neueste Zeit reichen. Matthias (1711 – 1784) kaufte 1765 von Anton Keuwi

eine halbe Scheune und einige Stücke Feld für 500 Gulden und gab für ein Darlehen von 300 Gulden schon 1739 seinen väterlichen Anteil an Haus und Scheune dafür als Pfand. Er war 1759, und noch 1774, Richter. Drei seiner Söhne waren als Schiffleute (Fehren) tätig und wurden mit dem Zunamen „Tiesen“ bezeichnet.

Andreas, der älteste Sohn des Matthias (1734 – 1795), kaufte von seinem Vater 1765 verschiedenen Besitz um 485 Gulden, was zugleich als Auskauf galt. Sein Sohn Jakob Andreas (1776 – 1836) steuerte seine zwei Schwestern mit je 400 Gulden aus; zudem gab er ihnen noch je 50 Gulden für ein Bett und seiner Stiefmutter liess er einen Kindsteil von 15 Gulden jährlich zukommen. Der Sohn Fridolin (* 1806) war 1838/40 Gemeindeammann, hatte aber keine Kinder. Sein Bruder Jakob Leonz (* 1809), verheiratet mit Karolina Keller von Reuenthal, aber hatte drei Söhne mit Nachkommen (Andreslünzen); die Brüder Franz Xaver und Fridolin amtierten in den Jahren 1877 – 1911 als Gemeindeammänner von Full – Reuenthal. Von beiden, wie auch von ihrem Bruder Joseph Isidor, leben heute Nachfahren.

Jakob (* 1754), der Bruder von Andreas, ebenfalls „Fehr“, war in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Er wurde nach seinem Tode – er fiel von einem Schiff bei Nidau, wo er sich aufhielt, in den Bielersee und ertrank 1784 – „vergantet“. Sein Sohn scheint in jungen Jahren gestorben zu sein.

Der jüngste der Brüder, der „Fehr“ Meinrad Schmid, hatte einen Sohn Andreas, der von Beruf Maurer war, daher nannte man seine Nachkommen die „Maurer – Andresen“, die sich in zwei Linien verzweigten. Zur einen gehörten der Stationsvorstand Gottfried (1872 – 1942), zur andern die Familie des Siegfried Schmid, der in den Thurgau gezogen war. Adam Schmid (* 1722), der Bruder des erstgenannten Matthias, hatte keine grosse Nachkommenschaft. Sein Enkel, Johann Baptist (* 1845), „Adams“ zubenannt, hatte einen Sohn Ulrich (†1949), der wie keine Nachkommen, in St. Gallen lebte, wo sie zur Zeit noch bestehen.

Auf den dritten Bruder, Joseph Leonz (1727 – 1805) gehen die „Josten“ zurück. Diesen Zweig führte der Enkel Basilius (* 1829) weiter, der durch dessen Sohn Julius (* 1893) und seine vier Söhne auch für die Zukunft Bestand haben dürfte.

Verbunde Orte

- Rupperswil: https://www.rupperswil.ch/

- Full-Reuenthal: https://www.full-reuenthal.ch/gemeinde

- Staufen: https://www.staufen.ch/

- Kanton Aargau: https://www.ag.ch/

Bedeutung der Sterne und Wellen (Kanton Aargau)

Informationen gelesen im Internet am 15.12.2002 (www.ag.ch)

Ein Evergreen unter den Fragen an die Verwaltung: «Was bedeuten eigentlich die Wellen und Sterne im Aargauer Kantonswappen? »

Dazu Martin Lüdi vom Staatsarchiv: «Das Wappen beruht auf einem Entwurf von Samuel Ringier von Zofingen und wurde am 20. April

1803 von der Regierungskommission zum Beschluss erhoben. Von einer Erklärung Ringiers, weshalb er diese Motivkombination

gewählt hat, oder von einer Diskussion über diesen Vorschlag in der Kommission ist nichts bekannt. Dementsprechend gibt es heute

vier Deutungen des Wappens:

- Vier Elemente: Schwarzes Feld = Erde, blaues Feld = Luft, Wellenbalken = Wasser, Sterne = Feuer (Himmel).

- Drei Konfessionen: Rechte Schildhälfte mit Wellenbalken = Aare-Gau, Sterne in der linken Schildhälfte = brüderliche

Vereinigung der drei Konfessionen katholisch, reformiert, jüdisch. - Helvetik: Schwarzes Feld = Kanton als Ganzes mit Aarefluss, Sterne im blauen Feld = helvetische Kantone Aargau, Baden,

Fricktal. - Ancien Régime: Rechtes Feld mit Wellenbalken = Berner Aargau mit Aare (reformiert), Sterne im blauen Feld = Grafschaft

Baden, Freie Ämter, Fricktal (katholisch).» - Und als Variante zum Ancien Régime:

Rechtes Feld mit Wellenbalken = Aare, Reuss und Limmat, Sterne im blauen Feld = Grafschaft Baden, Freie Ämter, Fricktal.

Papier, Pergamenteinband; Signatur DF.R Staatskanzlei 1803. – Lit. zur Deutung des Kantonswappen: N. Halder, Standesfarben, Siegel und Wappen des Kantons Aargau, in: Wappen, Siegel und Verfassung der schweizerischen Eidgenossenschaft und der Kantone. Hrsg. Schweizerische Bundeskanzlei, 1948; s.a. Gemeindewappen Kanton Aargau 2003.